Ruhe im Wald

Von Waldnaturschutz und Ideologien

Der brasilianische Präsident Bolsonaro schlug vor kurzem vor, Frau Merkel solle sich Hilfszahlungen für den Tropenwald sparen und damit lieber ihre eigenen Flächen in Deutschland aufforsten. Diese Idee geht mit den Plänen unserer Ministerin für Landwirtschaft und Ernährung, Julia Klöckner, konform. Sie stellt 800 Millionen Euro in Aussicht, um die durch die letzten Dürrejahre entstandenen 180.000 Hektar sogenannter „Schadflächen“ zügig aufzuforsten.

In der Frage, wie diese Aufforstung erfolgen soll, stehen sich ökonomische und ökologische Perspektiven oft diametral gegenüber. ROBIN WOOD sagt: „Waldnaturschutz vor Wirtschaft – für artenreiche und klimaresiliente Wälder, ohne die Waldbesitzenden in den Ruin zu treiben. Das geht!“ Doch bevor wir über Aufforstung sprechen, bedarf es eines Blickes auf die noch bestehenden Wälder.

Ruhe in bestehenden Wäldern!

ROBIN WOOD wird regelmäßig von Menschen kontaktiert, wenn Bäume gefällt werden sollen. Manchmal sind es viele Hektar, manchmal nur einzelne Individuen. Fast immer sind die Flächen durch Technologien gefährdet, die über die Abholzung hinaus eine negative Ökobilanz und/oder die Verschärfung sozialer Ungleichheit bedeuten: Autobahn- und Flughafenerweiterungen, Ressourcenabbau (z.B. Kohle, Gips, Kies oder Sand), Abraumhalden, Parkplätze, Bau von Logistikzentren, Luxuswohnungen oder Spekulationsobjekten). Sehr häufig haben die Waldflächen eine hohe ökologische Bedeutung.

So wird der Frankfurter Bannwald über die Jahrzehnte fast unmerklich immer kleiner – für den Flughafenausbau und den Kiesabbau, obwohl ein Bannwald insbesondere in Regionen mit solch hoher Besiedlungsdichte wichtig ist. Er kühlt das lokale Klima, speichert und filtert Wasser und Luft, ist ein Garant für Artenvielfalt und ein wertvoller Erholungsraum im urbanen Raum.

Im Südharz wird eine Gipskarstlandschaft – ein einzigartiger Biodiversitätshotspot mit extrem seltenen Lebensraumtypen und unzähligen Eiszeitreliktarten – für die Gipsindustrie weggebaggert. Ausgleichs- oder Renaturierungsflächen können in den nächsten 100 Jahren kaum die ökologischen Funktionen der vorherigen Ökosysteme erreichen.

Hinzu kommen Flächen, die zwar nicht abgeholzt werden, aber in unsäglich waldschädigender Weise bewirtschaftetet werden. Insbesondere nach den zunehmenden Dürrejahren macht sich dieser Frevel bemerkbar. Der Nürnberger Reichswald ist eines dieser Beispiele. Obwohl in dem Wald mehrere EU-Vogelschutzgebiete liegen, findet dort Jahr für Jahr zur Brutzeit Holzernte mit schwerem Gerät statt. Die EU-Vogelschutzrichtlinie verbietet das Zerstören bzw. Beschädigen von Nestern sowie gravierende Störungen der Vogelwelt – vor allem zur Brutzeit. Die jährliche Zerstörung von Nestern und die Tötung von Nachwuchs geschützter Arten in einem ausgewiesenem Schutzgebiet ist an Absurdität kaum zu übertreffen.

Der Leipziger Auwald ist ein weiteres Negativbeispiel. Mehr als elftausend Festmeter Holz sollen in der kommenden Saison geerntet werden. Dabei ist der Wald durch europäische Natura-2000-Gebiete und nationale Landschafts- und Naturschutzgebiete geschützt. Wertvolle Hartholzauwälder, Eichen-Hainbuchenwälder und mit ihnen zahlreiche geschützte Arten wie die Mopsfledermaus oder der Eremit sind gefährdet.

Waldflächenzuwachs seit 2000

Ja, es wird in Deutschland aufgeforstet, aber zu wenig. Knapp über 50 Prozent unserer Landesfläche wird landwirtschaftlich genutzt. Seit Jahren schrumpft die Landwirtschaftsfläche täglich um 58 Hektar zu Gunsten von Siedlungs- und Verkehrsflächen. Bis 2020 sollen es noch maximal 30 und bis 2030 „nur“ noch 20 Hektar pro Tag sein.

Der Flächenanteil der Wälder liegt bei rund 30 Prozent und wuchs zwischen 2000 und 2017 um 1.065 Quadratkilometer (ohne Gehölzflächen). Das macht im Durchschnitt 0,16 Quadratkilometer pro Tag. Wir vermuten, dass es sich entweder um viele einzelne Brachflächen aus Privatbesitz handelt, die zu Wald umdeklariert wurden, oder um ehemalige Agrarflächen. ROBIN WOOD stellte zur Klärung eine Anfrage an das Umweltbundesamt. Diese wurde bis Redaktionsschluss nicht beantwortet.

Aufforsten auf den „Schadflächen“ der letzten Dürrejahre

In Deutschland geht es aktuell um die Wiederaufforstung von 180.000 Hektar, auf denen die Bäume durch Stürme und Feuer, Hitze, Trockenheit oder Borkenkäferbefall abgestorben sind. Kurz gesagt geht es um Forstflächen, die von der menschengemachten Klimakrise zerstört wurden. Hauptsächlich waren es von Nadelbäumen dominierte Flächen, die ein Schlaraffenland für einzelne Insekten darstellen und die durch intensive Bewirtschaftung wenig ökosystemischen Schutz hatten. Natürlich haben auch einige Buchenmischwälder Schaden genommen. Hier muss aber die Ursache differenziert betrachtet werden. Die vertrockneten 100 Hektar im Nationalpark Hainich sind angesichts der zeitlichen Maßstäbe in Waldökosystemen noch nicht lange aus der Nutzung genommen und stehen auf Muschelkalk mit flachgründigen Böden. Nicht die Baumart ist also entscheidend, sondern der Standort und die ehemalige Bewirtschaftungsform sind für die Schäden ursächlich.

Bei diesen und anderen Fragen zu aktuellen Waldschäden und zur Zukunft des Waldes stehen sich die Stimmen des Waldnaturschutzes und jene der Wirtschaft allzu oft diametral gegenüber.

Die Mär vom „Schadholz“ und warum es liegen gelassen werden muss

„Ich kann nicht pflanzen, wenn noch Schadholz auf der Fläche ist“, äußerte Julia Klöckner bei der Pressekonferenz nach dem Verbändegespräch am 28.08.2019. ROBIN WOOD fragt sich, warum diese Meinung unwidersprochen bleibt, und vertritt das wissenschaftlich untermauerte Gegenteil:

- Das sogenannte „Schadholz“ wirft zwar weniger Profit ab als frisch geschlagenes, schadenfreies Holz. Dennoch wirft es Profit ab. Und was Profit abwirft, soll aus ökonomischer Perspektive verkauft werden, um den Verlust abzudämpfen. Das ist verständlich, kann aber in Zeiten des Klimawandels kein Kriterium mehr sein. Das Belassen des Schadholzes im Wald könnte subventioniert werden.

- Waldbesitzende meinen, mit der Wahl der Baumarten bei der Aufforstung die spätere Artenzusammensetzung steuern zu können. Das trifft aber nur zu, wenn die Setzlinge auf den geräumten, heißen und trockenen Flächen nicht vertrocknen. Der Wald hat die Fähigkeit, weitaus standortgerechtere Arten auszuwählen.

- Ab und zu wird die „chaotische“ Optik von Schadholzflächen als Argument zur Räumung der Flächen herangezogen. Die Menschen seien solche Waldbilder in Deutschland nicht gewohnt. Dieses Argument darf vor dem Hintergrund des Klimawandels nun wirklich kein Kriterium mehr sein. Bilder, Diskurse und Kulturlandschaften verändern sich von jeher. Den Wandel vom herkömmlichen deutschen Wirtschaftswald zu naturnahen Wäldern muss eine Gesellschaft in Zeiten der Klimakrise und des Artensterbens aushalten können.

- Der Borkenkäfer breitet sich von den Schadflächen auf Nachbarflächen aus? Wenn es sich bei den Nachbarflächen um ähnlich strukturierte, eher monokulturelle Forstflächen handelt, ist das durchaus so. Dann kann der Borkenkäferbefall eine immense Umsatzeinbuße bedeuten. Doch darin liegt auch die Chance, eine Forstmonokultur viel schneller in einen struktur- und artenreichen, altersdurchmischten Wald umzuwandeln, als es bei einem Weiterbetrieb der Nadelwaldflächen mit sukzessiver Neupflanzung von Laubbaumarten möglich wäre. Für die anfänglichen Einnahmeneinbußen könnte es Ausgleichszahlungen geben.

- Die Verkehrssicherung sei auf Schadflächen nicht gegeben. Unter Verkehrssicherung verstehen Förster*innen Maßnahmen zur Gewährung der Sicherheit für Waldbesucher*innen, z.B. Schutz vor herabfallenden Ästen. Wenn auf den Flächen aber der natürlichen Verjüngung der Vorzug gegeben wird, so ist dort in den nächsten 10 Jahren kein Verkehr zu erwarten, der gesichert werden müsste. Auch gibt es Konzepte, vom Sturm verschachtelte Flächen soweit zu bearbeiten und noch stehendes Totholz soweit zu kürzen, dass eine Verkehrssicherung ohne Räumung gegeben ist.

Wissenschaftlich fundierte Gründe für den Verbleib des sogenannten „Schadholzes“ auf den Flächen

„Schadholz“ bietet Jungbäumen sehr gute Wachstumsbedingungen. Die Jungbäume finden mehr Schatten, mehr Feuchtigkeit und niedrigere Temperaturen als auf den geräumten Flächen. Außerdem sind sie geschützter vor Hagel, Starkregen, Stürmen und Frost. Alle Funktionen des „Schadholzes“ für die Naturverjüngung sind insbesondere in Zeiten des Klimawandels mit seinen Extremwetterlagen von außerordentlichem Wert. Das „Schadholz“ dient während des Zersetzungsprozesses anderen Pflanzen als Nährstoffquelle. Bei den derzeitigen Populationen von Wild ist das „Schadholz“ eine der besten Schutzmaßnahmen vor Wildverbiss. Zusätzlich dient es als Erosionsschutz. Es ist bis zu seiner vollständigen Zersetzung Lebensraum für unzählige Tier- und Pflanzenarten. Dies ist insbesondere in Zeiten eines rasanten Artensterbens von enormer Wichtigkeit für stabile Ökosysteme.

Auf den geräumten Waldbrandflächen in Treuenbritzen in Brandenburg waren im August dieses Jahres ungefähr die Hälfte aller Kiefernsetzlinge braun und vertrocknet. Wo die verbrannten Bäume stehen gelassen wurden, befinden sich dagegen junge Bäume zahlreicher Baumarten, von der Birke über die Kiefer, die Weide bis hin zum Ahorn. Sie alle sahen äußerst gesund und stabil aus und haben sich zudem kostenlos selbst eingesät. Hier wird der Erfolg eines naturnahen (Nicht-)Handelns eindrücklich sichtbar.

Die Mär von den Vorteilen der nicht heimischen Baumarten

Nicht heimische Baumarten sollen in Zukunft einen höheren Stellenwert bei der Auswahl der Setzlinge haben. Die avisierten Baumarten haben alle etwas gemeinsam: Sie wachsen in der Regel schnell und versprechen deshalb ein profitables Geschäft. Die Nachteile und Risiken dieser Baumarten werden dabei kaum veranschlagt

Seit rund 100 Jahren wird die Douglasie schon in Deutschland angepflanzt. Das bedeutet allerdings nicht, dass ihr Verhalten in unseren Ökosystemen schon hinreichend erforscht wurde.

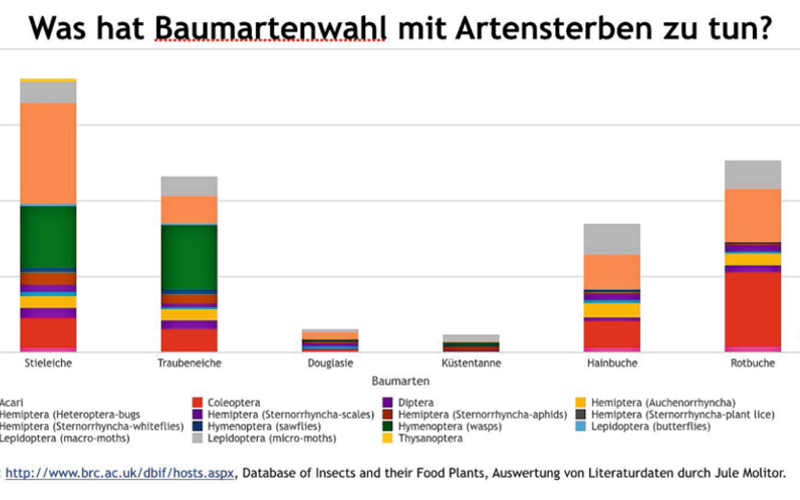

Die Böden in der Herkunftsregion Amerika sind anders zusammengesetzt, das Ökosystem besteht aus anderen Arten, die spezifische Interaktionen untereinander vollziehen. Während wissenschaftliche Studien zwischen 150 und 280 Insektenarten nachweisen können, die mit und von unseren heimischen Baumarten Stiel- und Traubeneiche, Hainbuche und Rotbuche leben, sind es weniger als 25, die an die nicht heimische Arten wie Douglasie oder Küstentanne angepasst sind.

Allein dieses Forschungsergebnis sollte alle Bestrebungen, diese Arten hier anzusiedeln, ein für alle Mal unterbinden. „Schadinsekten“ am Herkunftsort entpuppen sich hier eventuell als „Katastropheninsekten“. Ebenso verhält es sich mit Pilzen und Viren. Welches Risiko gehen wir ein, wenn wir nun inflationär Bäume aus anderen Regionen der Erde anpflanzen? Bei langanhaltenden Hitzeperioden wachsen sie nicht schneller als unsere heimischen Baumarten – ihr ökonomischer Vorteil fällt somit weg.

Statt auf risikoreiche Unterfangen und bewusstes Zerstören von Habitaten, müssen wir auf standortheimische Arten setzen. Wenn wir von standortheimischen Baumarten sprechen, dann meinen wir damit nicht nur die vier in der Bundeswaldagentur hauptsächlich genannten Arten. Bäume, die sich durch Windflug und über Samentransport von Tieren ansiedeln, sind ungleich stabiler, risikoärmer und resilienter als die von Menschen gepflanzten Setzlinge. Da sie aus dem nahen Umkreis stammen, sind sie standortheimisch. Da sie vor Ort gekeimt sind, wachsen sie ohne die Störung des Um- und Einpflanzens und haben ein unbeschädigtes, gesünderes Wurzelwerk.

ROBIN WOOD spricht sich gegen die Anpflanzung von nicht heimischen Baumarten aus, weil noch große Forschungslücken bestehen, die Waldökosystemforschung kaum Beachtung findet und die Aufforstungen unachtsam, aktionistisch und ohne wissenschaftliche Begleitung durchgeführt werden. Wir drängen auf eine transparente Dokumentation und Zusammenfassung aller Forschungsergebnisse zu allen diskutierten nicht heimischen Baumarten, so dass ausnahmslos alle Waldbesitzenden und Interessierten darauf Zugriff haben.

Welche Baumarten am Ende den Klimawandel überleben, kann kein Mensch sagen. Aber Aufforstungen mit Baumarten, die nachweislich die heimischen Arten um 90 Prozent reduzieren, sind keine Zukunftsperspektive, sondern ein Hochrisikoprojekt.