Wie Soja aus Südamerika unsere Zukunft grillt

Der hohe Fleischkonsum in Deutschland und die damit verbundene industrielle Tierhaltung haben Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit sowie auf Gewässer und Ökosysteme. Und das nicht nur in Deutschland. Sie reichen über den Atlantik bis in die Regionen, in denen die Futtermittel für die Tierhaltung angebaut werden: in tropische Regenwälder, Savannen, Feuchtgebiete und tief hinein in Territorien von indigenen Völkern.

Soja ist weltweit eine der häufigsten angebauten Nutzpflanzen. Anders als bei anderen Kulturen wie Mais, Reis oder Weizen werden 77 Prozent der Ernte an Tiere verfüttert. 19 Prozent werden direkt für die menschlichen Ernährung genutzt und 3,8 Prozent für industrielle Zwecke wie Agrodiesel und Schmiermittel verwendet. Soja hat mit 40 Prozent einen hohen Gehalt an verdaulichem Rohprotein und eine günstige Zusammensetzung der Aminosäuren. Deshalb und weil es preiswert verfügbar ist, steckt Soja als unverzichtbarer Bestandteil in der industriellen Tiernahrung. Die angestrebten täglichen Gewichtszunahmen sind ohne Soja praktisch nicht erreichbar. So legen Mastbullen und Mastschweine 800 Gramm pro Tag an Gewicht zu, bei Broilern beträgt die Rate 100 Gramm pro Tag.

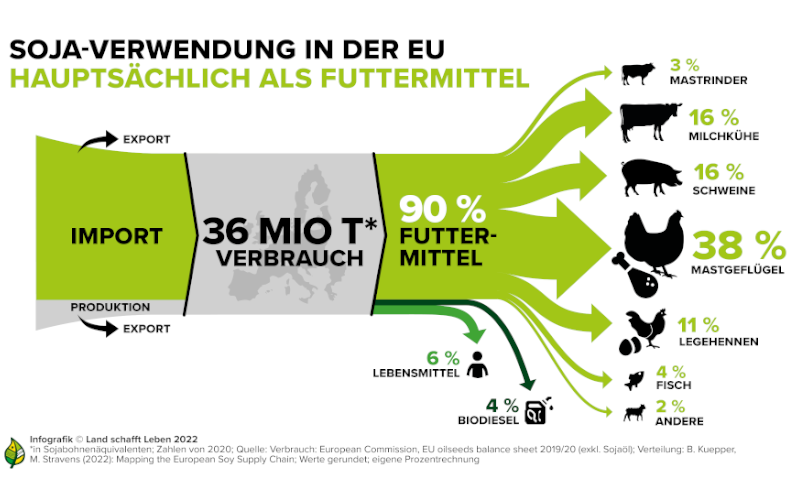

Soja überwiegend für Futter

Sojaschrot oder Sojamehl sind Hauptbestandteil des in der industriellen Tierproduktion eingesetzten Futters, vor allem für Geflügel, Schweine, Milchkühe und Zuchtlachs. 2020 landeten in der EU, inklusive Großbritannien, 36 Millionen Tonnen Sojaprodukte in Futtermitteln. Mit 38 Prozent wird der Großteil davon in der Masthähnchen-Fütterung verwendet (siehe Grafik). Zwar beinhaltet Schweinefutter nur geringe Mengen Soja, aber wegen der hohen Anzahl von Schweinen liegt der Sektor mit 23 Prozent beim Gesamtverbrauch von Soja in Futtermitteln ganz vorne mit dabei..

Im Jahr 2020 lag der Pro-Kopf-Verbrauch von Soja in der EU (27 + UK) bei 61 Kilogramm, wovon 55 Kilogramm über tierische Produkte konsumiert wurden. Beispielsweise stecken in einem Kilogramm Hühnerfleisch 960 Gramm Soja.

Weltweit werden jedes Jahr etwa 396 Millionen Tonnen Sojabohnen, Sojamehl und Sojaöl hauptsächlich in Brasilien, den USA und in Argentinien produziert, wovon 238 Millionen Tonnen in Länder mit hoher industrieller Fleischproduktion exportiert werden. Deutschland steht global auf Rang acht der Fleischproduzenten. Während EU-Importe aus den USA abnehmen, wird mehr Soja aus Südamerika, vor allem aus Brasilien, aber zunehmend auch aus Paraguay und Uruguay bezogen.

Der Anteil des Sojas, das in Form von Sojabohnen, -sprossen, Tofu und ähnlichem direkt von Menschen verzehrt wird, kommt überwiegend aus Europa. Die Produktion von Sojabohnen in der EU macht weniger als ein Prozent der global produzierten Menge aus, obwohl sie sich in den letzten zehn Jahren mehr als verdoppelt hat.

Sojaanbau und Entwaldung

Der weltweite Anbau von Sojabohnen hat sich in den letzten 50 Jahren mehr als verzehnfacht. 2021 betrug die Anbaufläche 123 Millionen Hektar und war damit etwa 3,5-mal so groß wie Deutschland. Die Ausweitung von Ackerland geht oft mit der Zerstörung von Ökosysteme einher.

Laut Daten des World Ressource Institutes wurden zwischen 2001 und 2015 8,2 Millionen Hektar Wald für Sojafuttermittel gerodet, 97 Prozent davon in Südamerika. Mehr als die Hälfte der Entwaldung (61 Prozent) fand in Brasilien statt, gefolgt von Argentinien (21 Prozent), Bolivien (9 Prozent) und Paraguay (5 Prozent). Innerhalb Brasiliens fand fast die Hälfte der Entwaldung (48 Prozent) im Amazonasgebiet statt und fast ebenso viel (45 Prozent) in der tropischen Savanne Cerrado. Die Entwaldung für Soja erfolgt außerdem oft indirekt, weil es auf Flächen angebaut wird, die ursprünglich für die Weidehaltung gerodet wurden. Das treibt die Rodung für immer neue Weideflächen an anderen Orten voran.

Artenreiche Primärwälder und einzigartige tropische Savannen gehen verloren und mit ihnen dort beheimatete Arten. Betroffene Ökosysteme umfassen den Amazonas-Regenwald, aber auch weitere, weniger bekannte Biome wie den Atlantischen Regenwald, das Gran Chaco, die Pampas, das Pantanal oder die Cerrados (s. Kasten S. 18). Nachdem die Schutzmaßnahmen für den Amazonas-Regenwald immer stärker werden, kommt es in letzter Zeit vermehrt zu Entwaldung in den Cerrados.

Konflikte und Menschenrechtsverletzungen

Neben dem Verlust von Biodiversität kommt es immer wieder zu Konflikten zwischen mächtigen Agrarkonzernen und der lokalen Bevölkerung. Kleinbäuerliche Strukturen und regionale Ernährungssysteme werden zerstört und mit ihnen die Lebensgrundlagen der Menschen vor Ort.

Soja wird in der Regel in Monokulturen und im industriellen Stil von Großgrundbesitzern und transnationalen Unternehmen angebaut. Mit der Intensivierung des Sojaanbaus, dem industriellen Anbau der Agrarkonzerne, aber auch durch illegale Siedler*innen wird immer mehr Ackerland beansprucht. Insbesondere bei nicht formalisierten Landrechten werden Kleinbäuer*innen genötigt, ihr Land billig zu verkaufen. Doch auch, wenn ihre Rechte gesichert sind, geben sie ihr Land oft auf. Auch indigene Bevölkerungsgruppen leben in ständiger Gefahr, von ihrem Land vertrieben zu werden. Viele indigene Umweltaktivist*innen mussten ihren Widerstand mit ihrem Leben bezahlen. In Brasilien hat sich die Lage seit Amtsantritt von Präsident Lula leicht entspannt – Umweltbehörden wurden wieder mit Mitteln ausgestattet, um Verstöße gegen geltendes Recht verfolgen zu können.

Darüber hinaus geht der Anbau oft mit hohem Einsatz von Pestiziden einher. Diese vergiften Wasser und Böden und werden mit dem Wind in angrenzende Gebiete geweht. Das führt zu teils erheblichen gesundheitlichen Problemen für Menschen und Tiere, zu verminderten Ernten und verseuchtem Wasser. Die Zerstörung der Lebensgrundlagen zwingt Kleinbäuer*innen, ihr Land zu verlassen. Mit jedem Stück Fleisch, das wir in Deutschland essen, sind wir auch für ökologische und soziale Krisen in Südamerika verantwortlich.

Die EU ist nach China der zweitgrößte Importeur von tropischer Entwaldung und für 16 Prozent der Abholzung im Zusammenhang mit dem globalen Handel verantwortlich. Dadurch verursachte die EU 2017 indirekt 116 Millionen Tonnen CO2-Emissionen. Dies entspricht mehr als einem Viertel der EU-Emissionen aus dem Sektor Landwirtschaft. Innerhalb der EU hat Deutschland den größten Entwaldungsfußabdruck. Die CO2-Emissionen aus dem Soja-Anbau gehen jedoch nicht in die Klimastatistiken der EU-Länder ein, sondern in die Statistiken der Anbauländer.

Flächennutzungsineffizienz

Allgemein ist es deutlich effizienter, Flächen (oder auch Eiweißpflanzen) direkt für die menschliche Ernährung zu nutzen als für die Fleischerzeugung. Die Erzeugung von Lebensmitteln über die Fleischproduktion ist höchst ineffizient: Um eine Kalorie Hühnerfleisch zu erzeugen, müssen zwei pflanzliche Kalorien verfüttert werden. Bei Schweinefleisch, Milch und Eiern sind es drei verfütterte Kalorien für eine gewonnene Kalorie und beim Rind sogar sieben.

Angesicht des Flächenfraßes für die Sojabohne und der Umweltzerstörung, die sie mit sich bringt, scheint der enorme Fleischkonsum reiner Irrsinn. Insbesondere in einer Situation, in der eine globale Ernährungssicherheit nicht gegeben ist, sondern Mangel- und Unterernährung noch immer weit verbreitet sind und tendenziell zunehmen.

Laut des Ernährungsreports 2022 des Bundeslandwirtschaftsministeriums essen in Deutschland 44 Prozent der Befragten nur gelegentlich Fleisch, sieben bis zehn Prozent ernähren sich vegetarisch und etwa ein Prozent vegan. Wenn sich weitere Konsument*innen zum Verzicht auf Fleisch entscheiden würden, könnte das zahlreiche Probleme entschärfen.

Freiwillige Selbstverpflichtung, individuelle Kaufentscheidung?

Label, Zertifikate, Siegel für Nachhaltigkeit – die meisten stellen einzelne positive Aspekte in Anbau, Produktion oder Vermarktung in den Vordergrund, einige stehen auch für ein allumfassend nachhaltiges Wirtschaften. Das ist gut. Zwar wächst der Marktanteil von Produkten mit Zertifikaten, aber er ist immer noch viel zu klein. Und freiwillige Selbstverpflichtungen reichen nicht aus, um eine regulierende Wirkung zu entfalten oder gar die schlimmsten Konzerne von ihrem Kurs abzubringen. Außerdem ist es fast unmöglich, bei Verstößen erfolgreich eine Klage einzureichen. Selbst die Achtung der UN-Menschenrechte kann nur dann rechtssicher eingeklagt werden, wenn sie in der Gesetzgebung des relevanten Landes explizit benannt werden.

Veränderung von Rahmenbedingungen

Anstatt die Verantwortung für eine sozial und ökologisch gerechtere Ernährung und den damit verbundenen Mehraufwand vollständig auf die Konsument*innen zu schieben, gibt es eine Reihe politischer Maßnahmen, die eine fleischärmere Ernährung fördern können. Das sind zum Beispiel eine Verbrauchssteuer oder eine Abgabe auf tierische Produkte . Oder die Mehrwertsteuer auf pflanzliche Produkte könnte abgeschafft und gleichzeitig die Mehrwertsteuer für tierische Produkte auf 19 Prozent angehoben werden.

Eine weitere Maßnahme wäre, einen vegan-vegetarischer Standard in öffentlichen Einrichtungen und bei Außer-Haus-Verpflegungen, wie zum Beispiel Kantinen von Schulen, Kitas, Unis, Kliniken, Altenheimen zu etablieren oder zumindest die angebotenen Gerichte an die Empfehlungen der Deutschen Gesellschaft für Ernährung anzupassen.

Neben dem Fokus auf die Konsumseite gibt es auch Steuerungsmöglichkeiten auf der Produktionsseite. Einerseits können sie bestimmte landwirtschaftliche Praktiken fördern und so einen strukturellen Wandel bewirken. Ein Beispiel dafür ist die Gemeinsame Agrarpolitik der EU oder auch das Bundesprogramm zur Förderung des Umbaus der Tierhaltung in Deutschland.

Andererseits kann die Politik auch regulativ eingreifen, indem sie Gesetze und Verordnungen erlässt, die zwar nicht das „System Fleischproduktion“ verändern, aber einzelne negative Auswirkungen unterbinden. Die EU-Verordnung gegen Entwaldung (EUDR) verfolgt diesen Ansatz.

Die EUDR

Diese Verordnung ist im Sommer 2023 in Kraft getreten. Ende dieses Jahres läuft die Umsetzungsfrist aus, aber schon jetzt versuchen einige Agrarminister*innen, diese Frist zu verlängern. Im Kern soll die Verordnung die Entwaldung für den Anbau und die Produktion von Rohstoffen mit besonders hohem „Entwaldungsrisiko“ verhindern. Dazu zählen Soja, Palmöl, Rindfleisch, Kaffee, Kakao, Kautschuk und Holz. Werden sie auf Flächen angebaut, die nach dem 31.12.2020 gerodet wurden, nicht nur in den Tropen, sondern weltweit und auch in Europa, dürfen sie nicht auf den europäischen Markt gelangen.

Ein großer Kritikpunkt an der Verordnung ist die sehr enge Definition von Wald. Dadurch sind weite bewaldete Gebiete der Cerrados zum Beispiel nicht geschützt. Die Forderung, nicht nur Wälder, sondern auch andere bewaldete Gebiete („other wooded land“) über die Verordnung zu schützen, hat den Verhandlungen im Trilog nicht standgehalten. Laut der Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen (FAO) gibt es weltweit fast eine Milliarde Hektar Land, die in diese Kategorie fallen und somit zusätzlich geschützt werden könnten. ROBIN WOOD bleibt an diesem Thema dran!

In der EUDR geht es nur darum, dass Rohstoffe „entwaldungsfrei“, nicht aber „umwandlungsfrei“ sind. Wälder dürfen zwar nicht in Agrarland umgewandelt werden, Grasland, Moore und Feuchtgebiete sind davor aber nicht geschützt. Wenn zukünftig Produkte als entwaldungsfrei deklariert und als umweltfreundlich beworben werden, stimmt das in vielen Fällen schlichtweg nicht.

Transparenz in der Lieferkette

Lange Zeit mangelte es an Transparenz und Rückverfolgbarkeit der Wertschöpfungsketten. Einzelne Branchen behaupten immer noch, ihre Lieferkette sei zu komplex, um die Herkunft einzelner Produkte zurückverfolgen zu können und so Umweltzerstörung oder Menschenrechtsverletzungen auszuschließen. In den letzten Jahren wurden aber sehr gute Tools entwickelt, die es ermöglichen, Entwaldung nachverfolgbar und sichtbar zu machen. Mit diesen Tools können Maßnahmen umgesetzt werden, die sich auf bestimmte Produkte, Unternehmen oder Anbauregionen mit besonders hohem Entwaldungsrisiko fokussieren. Dabei besteht aber die Gefahr, dass sich Probleme von einer Region auf andere Gebiete und Ökosysteme verlagern.

Soja grillt Zukunft? Zukunft grillt Soja!

Der Rucksack von Fleischkonsum und -produktion gehen weltweit mit immensen negativen Auswirkungen auf Ökosysteme, das globale Klima, Existenzen und lokale Lebensgrundlagen einher. Außer Frage steht die Notwendigkeit, die Tierzahlen zu reduzieren, sowohl weltweit als auch in Deutschland. Und das ist möglich.

Wir können ein ökologisch verträgliches und sozial gerechtes, zukunftsfähiges Ernährungssystem schaffen, wenn die politischen Weichen entsprechend gestellt werden. Wir sollten uns unseren Rucksack nicht voll stopfen lassen mit Soja, Krisen und Konflikten, sondern lieber direkt die Sojawurst auf den Grill schmeißen.

Cerrado: Ökosystem in Gefahr

Der Cerrado ist die artenreichste Savanne der Welt. Rund fünf Prozent aller Arten sind hier vertreten. Etwa 10.000 verschiedene Gefäßpflanzenarten wachsen in dem Gebiet, das beinahe sechsmal so groß wie Deutschland ist. Die Tierwelt umfasst mehr als 800 Vogelarten, 1.200 Arten von Fischen, 150 Amphibienarten, 180 Reptilienarten und 90.000 Insektenarten. Zu ihren bekanntesten Vertretern zählen Jaguar, Flachlandtapir, Großer Ameisenbär, Puma, Gürteltier, Nandu und der Mähnenwolf.

Das abwechslungsreiche Landschaftsbild aus Wäldern, Schluchten, Hochebenen, weiten Gras- und Buschlandschaften bietet viele verschiedene ökologische Nischen. Durchzogen von kristallklaren Flüssen und zahlreichen Wasserfällen finden viele Arten nur dort ihren einzigartigen Lebensraum. Das Gebiet zählt zu den wichtigsten Wasserressourcen Südamerikas.

Die Buschlandschaft wurde seit den 1950er Jahren in Agrarflächen umgewandelt. So sind bereits bis heute über 50 Prozent der ursprünglichen Vegetation verlorengegangen. Zunächst als Weideland genutzt, werden aufgrund der stark ansteigenden Sojanachfrage immer größere Flächen für den Anbau der eiweißhaltigen Bohne genutzt.

Vom Sojaanbau bedrohte Lebensräume in Südamerika

Amazonas-Regenwald: tropischer Regenwald, mehr als die Hälfte des weltweit verbleibenden tropischen Regenwalds liegt im Amazonasbecken, zu 60 Prozent in Brasilien, sehr hohe Biodiversität, größtenteils in staatlichem Besitz, oft mit Schutzstatus oder als indigenes Land

Cerrado(s) (auch Campo cerrados): Feuchtsavanne im südöstlichen Inland Brasiliens, artenreich mit vielen endemischen (= nur dort vorkommenden) Arten, v.a. in Privatbesitz, nur 7,5 Prozent mit Schutzstatus, auf privatem Land dürfen Landbesitzer*innen 65 bis 80 Prozent der ursprünglichen Vegetation entfernen

Atlantischer Regenwald (Mata Atlantica): tropisch/subtropischer Regenwald an der Ostküste Brasiliens, je nach Höhenstufe auch Bergregen- und Wolken- oder Nebelwald, sehr hohe Biodiversität, bereits zu 90 Prozent vernichtet

Gran Chaco: Region im Inneren Südamerikas (Argentinien, Paraguay, Bolivien) mit Trockenwäldern und Dornbuschsavannen, Verlust von etwa 20 Prozent der Waldfläche zwischen 1985 bis 2016 (initial als Weideland, später oft Soja gepflanzt, dann neues Weideland erschlossen)

Pampa(s): flache, steppenähnliche, subtropische Graslandschaft in Südost-Südamerika (Argentinien, Uruguay, Teil Südost-Brasiliens), intensiv landwirtschaftlich genutzt

Pantanal: größtes Binnenland-Feuchtgebiet der Erde (etwa halb so groß wie Deutschland), in Südwest-Brasilien, Bolivien und Paraguay, artenreiches Feuchtbiotop, seit 2000 Biosphärenreservat und UNESCO-Weltnaturerbe, dennoch durch menschliche Aktivitäten (Rinderzucht, Landwirtschaft, Kleinbergbau) akut bedroht